當前,智能制造正在成為推進“中國制造2025”國家戰略的重要舉措。面對全新的發展環境,黨的十九大提出建設網絡強國、數字中國、智慧社會的發展戰略,提出互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合的新目標,推行數字經濟、共享經濟等一系列發展新模式,以迎接新時代。面臨關鍵技術突破、勞動力成本持續提升、勞動力結構性失衡等諸多問題,迫切需要以機器人科技為代表的智能技術為行業提質增效助力。

12月20日,第四屆全國紡織機器人應用高峰論壇暨服裝產業智能化推進大會在寧波舉行。本次活動由中國紡織工程學會主辦,浙江紡織服裝職業技術學院、寧波智尚國際服裝產業園、浙江壹布互聯科技有限公司承辦。

中國紡織工程學會副理事長龔進禮,寧波市經濟與信息化局副局長方巍,寧波市科學技術協會副主席湯丹劍,寧波市經濟與信息化局消費品工業處處長葉志剛,寧波市教育局高教處處長佘志誠,浙江紡織服裝職業技術學院副院長陳運能,寧波嘉樂投資控股有限公司、寧波智尚國際服裝產業園董事長嚴厚國等領導嘉賓出席本次活動。來自全國紡織服裝產業集群、商協會、企業、高校相關機構代表共計200余人參會。

加速價值驅動,實現高質量發展

第四屆全國紡織機器人應用高峰論壇暨服裝產業智能化推進大會旨在為處于產業轉型升級關鍵時期的紡織工業提供以機器人科技為代表的智能技術交流,為行業提質增效,助力行業突破技術、勞動力成本等結構性失衡的諸多問題。

龔進禮表示,中國紡織工業幾經產業變革與升級迭代,實現了全方位、深層次的發展。當前全球新一輪科技和產業革命方興未艾,呈現出多點迸發、相互滲透、交叉融合的特征。而智能設計、智能制造、智能科技將成為中國紡織工業加速價值驅動、實現高質量發展的創新引擎和助推器。

他強調,當今機器人已在社會許多領域發揮著積極作用,使用工業機器人代替人工操作將成為大勢所趨,機器人的使用也將成為未來制造業自動化水平的一項重要標志。寧波作為“紅幫裁縫”的發源地,紡織服裝產業發展歷史悠久,目前紡織服裝產業集群初具規模,智能化改造、個性化定制已成行業常態。未來,通過服裝產業智能化的推進,將帶動寧波紡織服裝實現更快、更好的發展。

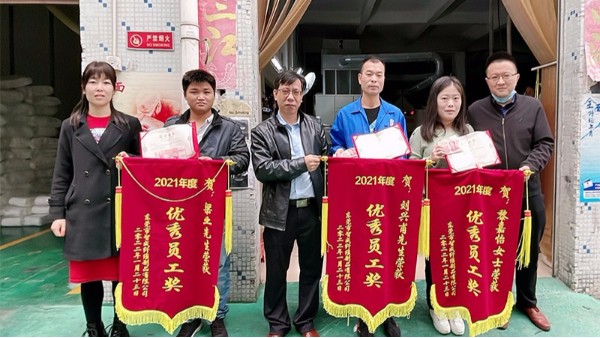

會上,中國紡織工程學會為10所中國紡織工程學會技術研發中心單位頒發2019全國紡織技術研發貢獻獎,以表彰他們這一年的杰出工作。

堅持創新引領,撬動發展杠桿

浙江大學教授郭吉豐以“智能制造與紡織服裝產業”為主題,論述智能制造是先進技術和新一代信息技術的深度融合,貫穿產品、制造、服務全生命周期的各個環節及制造系統集成,實現制造數字化、網絡化、智能化,不斷提升企業的產品質量、效益和服務水平,推動制造業創新、綠色、協調、開放和共享發展。

浙江壹布互聯科技有限公司董事長陳思宇以“服裝智慧制造e體化解決方案之寧波方案”,從紡織服裝產業現狀,服裝智慧制造之頂層設計、增效、降本,消費互聯到產業互聯等方面,表明服裝產業科技化,科技企業產業化是制造業智能化發展必經之路。

常州固高智能裝備技術研究院有限公司董事長羅海江從日常生活變遷、針織裝備新要求、針織裝備控制要求、常州固高智能定位入手,介紹新消費趨勢下針織裝備控制技術要求關于個性化定制、交付時間短、高品質保證等消費新趨勢。

中國紡織機械(集團)有限公司市場部副總經理閆循斌從智能化制造的發展趨勢、智能化紡紗解決方案的創新與發展、裕大華項目應用案例分析、未來發展前瞻四方面闡述智能化紡紗工廠的實踐應用。

廣州簡派軟件聯合創始人、首席產品官,江西脈動智能制造聯合創始人、CEO,浙江衢州佰意智能制造CEO劉明光以“服裝智能制造”為主題,介紹服裝智能制造經歷自動化設備的充分利用、制造數字化與信息化的實現、硬件與軟件的高度融合、智能化代替人類工作四個階段,最終目的是實現柔性供應鏈。

浙江紡織服裝職學院副院長、教授陳運能以“紡織技術裝備智能化及其挑戰”,他認為人才、裝備、創新、品牌是紡織服裝制造業走向中高端的關鍵要素,產業需要有引導、有目的地逐點突破,實現自動化、信息化、數字化、精益化、智能化,點線面結合,落地落實,穩步推進。

當天下午,在寧波智尚國際服裝產業園還舉行企業、專家對接交流座談沙龍,各專家及參會代表們齊聚一堂,圍繞智能制造等科技項目開展了深入的交流活動。之后,代表們還參觀了寧波智尚國際服裝產業園區的5G智能車間。

高端視點

中國紡織工程學會副理事長龔進禮在接受本刊記者采訪時表示,智能化制造在紡織服裝行業發展過程中是大勢所趨。寧波作為服裝產業的發源地,有著良好的產業基礎和文化底蘊,中國紡織工程學會已經連續四年在這里舉辦全國紡織機器人應用高峰論壇,一方面能夠促進智能制造科技研發和成果轉換,另一方面助力加快科技成果產業化應用步伐,不斷完善相關供應鏈,促進紡織服裝智能制造系統提升,實現高質量發展,以寧波為試點引領紡織服裝行業實現智能制造轉型升級。

浙江壹布互聯科技有限公司董事長陳思宇表示,由浙江壹布、環思宇辰與智尚國際服裝產業園協同打造的中小型服裝數字化智慧制造工廠,將政府、產業、學員、企業等資源進行有效融合,建立廠中校機制,架構傳統職業教育與用人企業之間的橋梁,有助于助推產業信用體系的重建,為產業創新與轉型升級保駕護航。